桜の開花予想と積算温度の関係

桜の開花予想における積算温度は、桜の開花時期を予測する際に重要な指標の一つとされています。

積算温度は、植物の生育や開花に必要な熱量を数値化したもので、特定の期間における気温の累積値を示します。桜の開花においては、一定の温度以上(基準温度)の日々の気温を合計し、開花に必要な「熱量値」に達する時期を予測しようとするものです。

400℃の法則

毎日の平均気温(通常は日最高気温と日最低気温の平均)から基準温度(例: 5℃)を引いた値を積算し、合計が約400℃に達すると桜が開花すると予測するモデル。

600℃の法則

毎日の最高気温から基準温度(例: 5℃)を引いた値を積算し、合計が約600℃に達すると開花すると予測するモデル。

丹波篠山での調整 基準温度を変えることで

何れの法則も東京や大阪など温暖な都市部でのソメイヨシノ開花予測に標準的に使用するものです。冷涼な地域や内陸の地域では大きくずれてしまいます。例えば観測地点として三田に当てはめると平均気温で見ると基準温度が標準の5℃では1ヵ月遅くなってしまいます。

内陸にある篠山盆地ではどうかといえば、三田盆地以上に平均気温としては冷涼で、大きな調整が必要になります。

具体的には基準温度を0℃にして最高気温積算600℃を当てはめると過去20年実際の開花日とほぼ一致します。(別の記事で実証済み)

平均気温で新しい法則!帰納的な推論で

平均気温400℃の法則は基準温度を0℃にしてもずれが大きい。そこで20年間の統計から積算気温が300℃で、開花日がほぼ一致することがわかった。以下の積算温度表で確認してください。

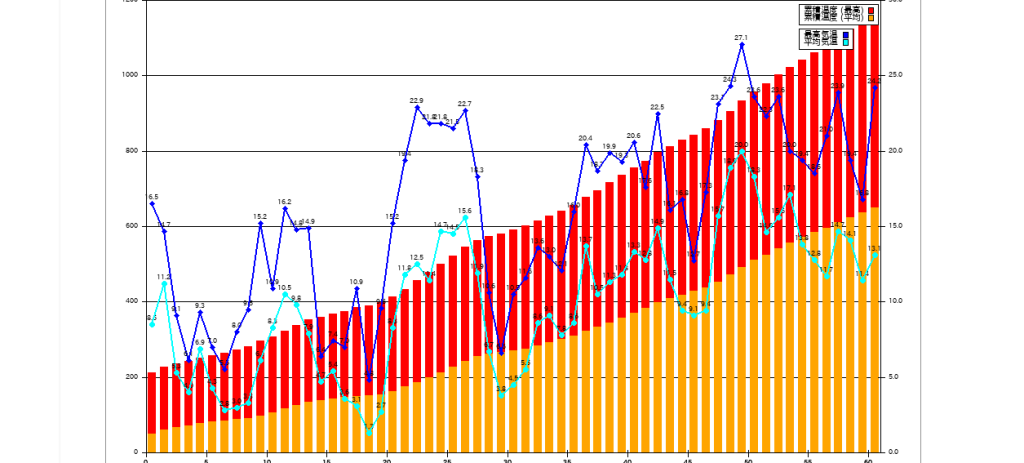

桜開花予想にかかる積算温度表と積算グラフ(年選択)

2月1日から4月30日 積算温度

3,4月の平均気温、最高気温の積算グラフ

コメント